2018年度(平成30年度)日本内分泌学会研究奨励賞は 5名の先生方が受賞されました。

これまでのキャリアや若手の先生方へのメッセージをご寄稿下さいましたのでご紹介いたします。

皆様のロールモデルとしてぜひご参考になさってください!

|

今井 淳太(東北大学病院 糖尿病代謝科) 肝臓-膵β細胞間神経ネットワークによる膵β細胞制御機構の解明 |

|

岩佐 武(徳島大学病院地域産婦人科診療部) 生殖内分泌機構と栄養代謝・ストレス制御機構の相互制御機序の解明 |

|

岩部 美紀(東京大学大学院 医学系研究科 糖尿病・代謝内科) 健康長寿を目指した新規糖尿病治療薬創製に向けた構造機能解析 |

|

田村 好史(順天堂大学大学院 代謝内分泌内科学・スポートロジーセンター/順天堂大学国際教養学部 グローバルヘルスサービス領域) 日本人における糖・脂質代謝異常のメカニズムに関する研究 |

|

御簾 博文(金沢大学大学院医学系 内分泌・代謝内科学/日本科学技術振興機構さきがけ) 肥満・2 型糖尿病に関連したヘパトカインの同定とその機能解析 |

受賞タイトル:肝臓-膵β細胞間神経ネットワークによる膵β細胞制御機構の解明

この度は、大変歴史のある日本内分泌学会研究奨励賞をいただきまして誠にありがとうございました。この受賞を励みとしてさらに内分泌学の発展に貢献するような研究を進めていきたいと考えています。また、これまでご指導をいただき、今回の受賞へと導いてくださいました内分泌学会の先生方、東北大学大学院医学系研究科の岡芳知名誉教授、片桐秀樹教授をはじめ、医局の先輩方、また、これまで共に研究を進めてきた先生方に改めて御礼申し上げます。

私は2002年4月から東北大学大学院医学系研究科分子代謝病態学分野の教室で研究活動を開始しました。研修医時代、他の分野に進むか糖尿病代謝領域に進むか悩んでいましたが、ちょうどそのタイミングで岡芳知名誉教授が東北大学に赴任され、多くの先輩方からこれから大きく発展するだろう、というアドバイスをいただいたこともあり、岡先生の教室に一期生として参加させていただきました。当初は研究にそれほど強い興味があったわけではなかったのですが、基礎研究のことをまったくわかっていなかった私に、片桐秀樹先生が根気強く指導をしてくださいました。片桐先生のご指導によって、実験結果が何を示しているのかを真摯な目で見て考えることで、研究の道筋が見えてくることを実感し、科学の面白さに引き込まれていったことを覚えています。大学院においては、膵臓の発生において重要な転写因子であるPDX1の活性型変異体を肝臓に発現させることによってin vivoにおいて肝細胞でインスリンを産生させることに成功しました(BBRC 2005)。この研究を行う過程で、膵β細胞を増やす方法がいまだ存在しないこと、その方法を開発することが世界中で求められていることを強く認識しました。さらに大学院の後半には、交感神経刺激によって、アディポネクチンの脂肪組織における発現や血中濃度が減少することを明らかにしました(Obesity 2006)。この研究によって、自律神経系の全身の代謝調節における重要性を学ばせていただきました。

研究の過程で、インスリン抵抗性の際に膵β細胞が増え、インスリンをたくさん出すようになるメカニズムはよくわかっていないのだ、という話を岡先生や片桐先生からうかがいました。血糖上昇がそれらのきっかけなのだろうと漠然と思っていた私は大変驚き、膵β細胞がどのようにして、全身のインスリン抵抗性状態を知るのか、ということに強い興味を覚えました。大学院時代の研究経験を踏まえ、インスリン抵抗性の際に自律神経系が膵β細胞増殖を制御している可能性を想起し、もしそうであれば、それを利用することで膵β細胞を増やす治療にもつながるかもしれないと考えました。研究を進めた結果、肥満などのインスリン抵抗性状態では、肝臓で感知された肥満シグナルが内臓神経求心路→中枢神経→迷走神経遠心路→膵β細胞という肝臓―膵β細胞間神経ネットワークを介して膵β細胞の増殖を起こすこと、この神経ネットワークの活性化が、膵β細胞量治療につながる可能性があることを示しました。(Science 2008)。さらにその後、肥満の際の膵β細胞からのインスリン分泌増加が血中IL-6の上昇によって惹起されることも明らかにしました(Diabetes 2011)。

神経ネットワークについては、詳細な分子機序の解明研究を進め、迷走神経遠心路から分泌される複数の神経因子が協調的に膵β細胞に作用し、膵β細胞内のFoxM1経路を活性化させて増殖を引き起こすことを明らかにしました(Nature Communications 2017)。2008年の神経ネットワークの発見から9年の年月を要し、思うように研究が進展せずに苦しんだ時期もありましたが、この結果によって自ら明らかにした神経ネットワークのより詳細な分子メカニズムの一端を示すことができ、粘り強く研究を進めることの重要性を改めて認識しました。今後はこの神経ネットワークの求心路の解析や、迷走神経がどのように膵β細胞に選択的なシグナルを送っているのか、などを明らかにしていきたいと考えています。

これらの基礎研究は多くの糖尿病患者さんに共通する糖尿病病態の本質に迫りたいと考え進めているものですが、一方、臨床の現場にはいまだ治療法が確立されていない難治性の糖尿病の患者さんが存在します。そういった糖尿病に対するよい治療法がないか、という視点を持ちつつ日々の臨床活動を行っています。これまで難治性の糖尿病の一亜型B型インスリン抵抗症に対するヘリコバクターピロリ除菌の有用性を示唆する報告(Lancet 2009)、難治性の糖尿病一亜型である脂肪委縮性糖尿病のSGLT2阻害薬による治療成功(Annals of Internal Medicine 2017)などについて発表してきました。今後もこのような観点からの報告を行っていきたいと考えています。

内分泌学領域の先生方におかれましては今後もご指導をいただく機会が多くあると存じます。引き続きのご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

略歴

1999年 3 月 東北大学医学部卒業

1999年 4 月 いわき市立総合磐城共立病院共立病院内科

2002年 4 月 東北大学大学院医学系研究科分子代謝病態学分野入学

2006年 3 月 同修了

2006年 4 月 東北大学COEフェロー

2007年 1 月 東北大学病院糖尿病代謝科 助教

2010年 4 月 東北大学病院糖尿病代謝科 講師

2018年 4 月~ 東北大学大学院医学系研究科 糖尿病代謝内科学分野 准教授

創生応用医学研究センター 代謝疾患医学コアセンタ― 副センター長

2018年10月~ AMED PRIME 適応・修復研究開発領域 研究開発代表(兼任)

岩佐 武(徳島大学地域産婦人科診療部 特任准教授)

受賞タイトル:生殖内分泌機構と栄養代謝・ストレス制御機構の相互制御機序の解明

私は大学卒業後2年目に大学院に進学したことをきっかけとして研究活動を開始しました。最初に与えられたテーマは、「栄養環境やストレスが生殖機能に及ぼす影響とその機序の解明」というもので、摂食やストレス反応にかかわる神経内分泌因子がGnRH分泌に及ぼす影響を解明することが具体的な目標でした。この研究では、ラットに対して脳室内留置針と頸静脈カテーテルを留置した後、6分ごとの採血を120分間繰り返すという実験が必要であり、多大な労力を要しました。また、留置針と投与針はいずれも自分達で作製しており、細かな調整に苦慮した記憶があります。このような苦労の甲斐あって、摂食促進物質のオレキシンがGnRH分泌を抑制する機序の一端を解明し、学位を取得することができました。今振り返れば、大学院時代に味わった苦労とそれをはるかに上回る達成感が、その後も研究を続けようというモチベーションにつながったのだと思います。また、先輩や後輩と試行錯誤しながら、時に深夜に及ぶまで研究を行ったことも今となっては良い思い出です。

私は大学卒業後2年目に大学院に進学したことをきっかけとして研究活動を開始しました。最初に与えられたテーマは、「栄養環境やストレスが生殖機能に及ぼす影響とその機序の解明」というもので、摂食やストレス反応にかかわる神経内分泌因子がGnRH分泌に及ぼす影響を解明することが具体的な目標でした。この研究では、ラットに対して脳室内留置針と頸静脈カテーテルを留置した後、6分ごとの採血を120分間繰り返すという実験が必要であり、多大な労力を要しました。また、留置針と投与針はいずれも自分達で作製しており、細かな調整に苦慮した記憶があります。このような苦労の甲斐あって、摂食促進物質のオレキシンがGnRH分泌を抑制する機序の一端を解明し、学位を取得することができました。今振り返れば、大学院時代に味わった苦労とそれをはるかに上回る達成感が、その後も研究を続けようというモチベーションにつながったのだと思います。また、先輩や後輩と試行錯誤しながら、時に深夜に及ぶまで研究を行ったことも今となっては良い思い出です。

大学院修了後は一時的に市中病院で臨床中心の日々を送りましたが、研究を続けたいという気持ちが途切れることはありませんでした。そんな矢先、再び大学で勤務する機会に恵まれ、研究活動を再開することになりました。この時着目したのが、GnRHの制御因子として注目されていたキスペプチンとGnIHという二つの神経内分泌因子です。以前はGnRHが生殖内分泌機構の頂点に位置すると考えられてきましたが、2000年代初頭にこれらの因子が発見されてからは状況が一変し、キスペプチンとGnIHがGnRHをさらに上位から制御することが確実視されるようになっていました。そこで私は大学院時代の研究テーマを発展させ、「栄養代謝やストレスによる生殖機能の低下にキスペプチンとGnIHの作用変化が関与する」という仮説をたてて実験を行い、低栄養やストレスよってキスペプチンの作用が低下しGnIHの作用が増強すること、およびこれらの変化がGnRHの分泌低下にかかわることを明らかにしました。

その後数年間は研究が順調にすすみある程度の業績が得られましたが、それと同時に自分の興味よりも結果がでそうな研究を優先的に選択しているのではないか?という疑問を抱くようにもなりました。そんな折、教室より海外留学の話をいただき、1年半をカリフォルニア大学バークレー校の神経心理学教室で過ごすことになりました。留学中は研究やカンファレンスを通して複数の研究者と交流しましたが、特に印象に残ったのが彼らの研究に対する姿勢や考え方です。スタッフから大学院生にいたるまでのほとんどの研究者が自分の興味に沿った研究テーマを設定し、それを実証するための明確なビジョンを持っていることに感銘を受けました。また、自信に満ちた様子で、自分の研究について生き生きと語る彼らの姿も印象的でした。様々な制約があるのはもちろんですが、本来研究は自由な発想に基づいて楽しみながら行うべきだということを再認識できた留学生活でした。

帰国後はこれまでの研究を継続しつつ、自身の興味に沿った新たなテーマにも挑戦することにしました。これまでの実験を通して、卵巣を摘出した動物は手術ストレスからの回復が遅く、また、栄養代謝状態が悪化しやすいという印象を持っていました。この印象をもとに、「卵巣機能がストレス反応や栄養代謝に及ぼす影響とその機序」という研究テーマを設定し実験を行い、エストロゲンがストレス反応や栄養代謝状態の制御に重要な役割を果たしていること、およびアンドロゲン過剰が栄養代謝状態を悪化させることを明らかにしました。一連の結果から、生殖内分泌機構とストレス・栄養代謝制御機構の間には相互作用が存在し、これによって生体環境が適切に保たれていることが明らかとなりました。このような視点から病態をとらえることで、疾患に対する新たな対処法が確立されるのではないか?と期待しつつ現在も研究を続けています。

研究を始めた当初、産婦人科の苛原教授より「研究には良い時期も悪い時期もあるけれど続けることが大事」との言葉をいただきました。それから15年以上が経過した現在も研究を続けられていることはとても幸せなことだと思います。また、今回の賞を含め、様々な形で学内外の方々から激励をいただけたことも、モチベーションを保てた要因の一つと考えております。思い返せば、大学卒業後にはじめて参加した全国学会が、横浜で開催された「第76回日本内分泌学会学術総会」でした。内容については半分も理解できない状態でしたが、これから研究を始める自分にとって壇上で自身の研究テーマを堂々と発表する研究者の姿はとてもかっこよく映りました。「自分もいつかはあのように研究成果を発表したい」と強く感じたことを今でも覚えています。現在の自分が当時思い描いていた研究者像に近づけているかどうかはわかりませんが、ほんのわずかでも若手研究者の皆様にとって励みとなる存在でありたいと思っています。

末尾になりましたが、この度は研究奨励賞という栄誉ある賞をいただき、まことにありがとうございました。今後もご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。

略歴

平成14年 5 月 徳島大学医学部附属病院医員(研修医)

平成19年 4 月 徳島赤十字病院産婦人科

平成20年 6 月 徳島大学病院医員

平成22年 4 月 徳島大学病院地域産婦人科診療部 特任助教

平成23年 6 月 カリフォルニア大学バークレー校 客員研究員

平成24年11月 徳島大学病院医員

平成25年 4 月 徳島大学病院地域産婦人科診療部 特任准教授

平成27年 8 月 徳島大学大学院医歯薬学研究部産科婦人科学分野助教

平成28年10月 徳島大学病院地域産婦人科診療部 特任准教授

岩部 美紀(東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科 特任准教授)

受賞タイトル:健康長寿を目指した新規糖尿病治療薬創製に向けた構造機能解析

東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科のメンバー。

2018年「夏の会」、屋形船にて、隅田川を航行中。

前列、中央(糖尿病・代謝内科教授 山内 敏正先生)の右隣(団扇を持っている)が筆者。

この度、1981年に創設され、38年もの歴史がある日本内分泌学会研究奨励賞を頂けましたこと、大変光栄に存じます。本受賞は、これまで私を支え、導いて下さった全ての皆様のおかげであり、お力添え、そして、温かい励ましに心より感謝申し上げます。

最近、ベテランの先生から、「先生は、ロールモデルなのだから、一層頑張りなさい。」と声をかけて下さることが非常に多くなりました。そして、若手の先生からは、「私も先生に続いて、賞が頂けるように頑張ります!」と張り切って宣言される心強い声も聞こえてきます。

私は、高校生の頃、ヒトゲノムプロジェクトの壮大さと凄さに圧倒され、研究者を志しました。そして、生物の先生から、研究者の厳しさを教えて頂きましたが、私にとって、研究者は憧れの存在となり、研究者の道を進んできました。理学部生物学科、修士と進み、酵母における亜鉛の自然耐性機構の研究を行い、生物学、微生物学を広く学びました。その後、ヒトに近い研究に携わりたいと思い、医学部基礎医学教室に移り、細胞内カルシウムシグナルタンパク質を標的とする創薬基礎科学、シャペロンなど新規機能探索研究を行い、博士(医学)を取得し、生化学・分子生物学・細胞生物学を習得しました。分子から疾患へアプローチする研究スタイルでしたが、より治療に結びつく疾患研究を行いたいと考え、医学部臨床教室である東京大学大学院医学系研究科 門脇 孝先生主宰のラボにポスドクとして仲間に入れて頂き、15年になります。今回、受賞対象の「健康長寿を目指した新規糖尿病治療薬創製に向けた構造機能解析」研究は、長年にわたる門脇先生のご指導の賜物であり、研究生活を共に走って下さったことに、心より感謝申し上げます。

さて、私は、日々、研究・教育に邁進する中、「実験のススメ運動」を展開していて、何かに一生懸命に取り組み、真剣に向き合っている若手をいつも応援するようにしています。授業の最後は、「困っていることや悩んでいることがあったら、何でも相談して。」と締めます。すると、学生の皆さんは、本当に自由に相談や質問を投げかけてくれます。「どの研究室に行くのが良いですか?」「研修は何年やるのが一番良いですか?」「どうやったら実験がうまくなりますか?」私は、決まって、彼女、彼らに最も適した答えを用意します。従って、同じ質問でも私の答えは全て違います。そして、出来るだけ強い言葉で、エールをおくります。

「絶対できる!頑張って!あなた自身がロールモデル!」

そうすると、決まって、目をキラキラさせて、「ありがとうございました!すっきりしました!」と輝いたオーラ全開で、軽快な足取りで帰っていきます。

今、これを読んでいる若手の皆さん、実験の合間ですか?論文の文章がなかなか進まないですか?報告書を書いているでしょうか?メールに埋もれているでしょうか?そう、研究の世界でひたむきに頑張っているあなたは、既に立派なロールモデルです。この先、自分が思い描く未来像がない人は、その未来像をあなた自身が創れば良いのです。

そして、内分泌学会の先生は、頑張っている人には、必ず、間違いなく、温かい勇気の言葉をかけて下さいます。第一線でご活躍されている先生はどんな経験を積まれていることが多く、また、そこに何か共通点があるでしょうか。よく耳にするお話として捉えて頂けたらと思います。自分にとって良いお手本となりますか?それとも絶対に避けたい!?

- 学生時代、授業にあまり真面目に出ていなかった。

- 勉強や実験以外の「何か」に打ち込んでいた経験がある。

- 研究者の道やテーマを選んだのは、強靱な精神によるものでなく、なりゆきや誰かのお誘いや命令(!?)の場合が多い。

- 武勇伝が必ず存在する。

例)3日間徹夜。人の3倍労働。何千枚のプレートをスクリーニング。

何十リットルもの培養。コールドルームにほぼ住んでいた(内分泌学会の先生には特に多い)。 - 一方で、本当に苦しい体験や経験に基づく発見については、いとも簡単にさらっとストーリー立ててお話される。

- 必ず、運が良かったという。

- エピソードの中に“人との出会い”が重要な位置づけとして登場する。

- 実験の話をしているときの目がキラキラしている。

- 頑張っている若手のことを必ず応援する。

若手の先生は、是非、内分泌学会所属の先生にご自身の体験を伺ってみて下さい。きっと上記の事柄を語って頂けるはず。

理想的なロールモデルが求められています。私は、一握りに当てはまるスーパーなロールモデルではなく、志があれば、誰もがなれるロールモデルの確立を若手の皆さんと共に目指し、そして全力で応援したいと思います。憧れの先生がいるなら、ロールモデルとして目指せばいいし、もし、自分の希望に合致するような先生がいなければ、自分自身がロールモデルとなれば良いのです。ほんの少しのきっかけで、文系に進んでいたかもしれません。折角縁あって、研究を志す立場に立っているのです。どんなに小さいことでも世界で一番、初めて知る喜びは他の何にも代え難く、研究者生活はとにかく魅力に溢れています。自分の発見が教科書にのるかもしれません。治療薬や治療法の開発によって、多くの患者さんを救うことができるかもしれません。

内分泌学会の先生が輝いていれば、それは、憧れの存在となり、会員1万人達成は、すぐそこであることは間違いありません。

略歴

2004年 香川医科大学大学院医学系研究科博士課程修了(博士(医学))(現・香川大学)/2004年 独立行政法人国立健康・栄養研究所 特別研究員(門脇 孝 部長)/2005年 財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 リサーチレジデント(門脇 孝 教授)/2006年 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員(PD)(東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科)/2009年 東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 特任研究員/2011年 東京大学大学院医学系研究科 特任助教/2016年 東京大学大学院医学系研究科 統合的分子代謝疾患科学講座 特任講師/2017年 東京大学大学院医学系研究科 先進代謝病態学講座 特任准教授(講座長)

主な受賞歴

日本内分泌学会研究奨励賞、日本内分泌学会若手研究奨励賞(YIA)、日本肥満学会学術奨励賞、The 9th Metabolic Syndrome, Type 2 Diabetes and Atherosclerosis Congress, poster award、The 71st American Diabetes Association Scientific Sessions, American Diabetes Association’s Young Investigator Travel Grant Award、日本糖尿病・肥満動物学会若手研究奨励賞、日本肥満学会若手研究奨励賞(YIA)、日本病態栄養学会研究奨励賞・会長賞、西田賞(最優秀論文賞)(香川医科大学)(現・香川大学)

田村 好史(順天堂大学大学院 代謝内分泌内科学・スポートロジーセンター/順天堂大学国際教養学部 グローバルヘルスサービス領域)

受賞タイトル:日本人における糖・脂質代謝異常のメカニズムに関する研究

この度、2018年度日本内分泌学会研究奨励賞を受賞させていただき、内分泌学会会員の皆様、研究をご指導いただきました先生方に厚く御礼申し上げます。光栄にも、若手の皆様へお役に立てるようなお話を、という依頼を学会より頂きましたため、ごく簡単ではございますが私の研究の出発点と現在などについて少しご紹介したいと思います。

この度、2018年度日本内分泌学会研究奨励賞を受賞させていただき、内分泌学会会員の皆様、研究をご指導いただきました先生方に厚く御礼申し上げます。光栄にも、若手の皆様へお役に立てるようなお話を、という依頼を学会より頂きましたため、ごく簡単ではございますが私の研究の出発点と現在などについて少しご紹介したいと思います。

私は順天堂大学へ入学した当初より何かスポーツに関わる仕事をしていきたいと考えておりました。大学入学当初はおぼろげながらスポーツ医学を目指すにあたって整形外科や循環器内科といった進路を思い浮かべておりましたが、在学中に河盛隆造先生が順天堂大学に赴任され、代謝内分泌内科の初代教授に就任されました。その当時、河盛先生がどのような先生かは、「凄い先生らしい」という、学生の間で流れる噂以外は、失礼ながらほとんど知りませんでしたが、色々と教えを受ける中で、糖尿病での運動療法の重要性や代謝学の面白さを知るようになりました。そのため、内科研修の終了後に、代謝内分泌学を専攻させて頂き、糖尿病の運動療法に関する研究をスタートさせました。丁度この頃は研究の一手法としてproton MRSによる異所性脂肪測定が開発された時期で、この方法を使うと、ヒトにおいて生検なしに肝臓や骨格筋の細胞内脂質の測定することが出来るため、極めて画期的な方法として世界中から注目され始めていました。この手法を用いた論文を見つけた河盛先生が、「大至急、この方法を立ち上げてください」と言われたこと、それが研究のスタートになりました。論文を読み進めると、「これは!」、と思うような魅力的な内容でした。特に、運動の研究をするのであれば骨格筋の研究がメインワークになりますので、その測定が出来るとなればやらない訳はありません。すぐに放射線科の先生や技師の方、などに大学でも出来るか質問に行き、東芝のMRI部門の研究者の方をご紹介頂き、測定条件の設定から解析ソフトを新規開発する所まで何から何までお世話になりました。6月くらいから開発を始め、幸運なことに9月くらいにはまずまず測定できるようになりました。

どの研究でもそうですが、「新しく何かの役に立つことであるか」、がまず求められますが、それと同時にそれが「ワクワクするようなものであるか」、ということがその後の発展に繋がるように思います。幸運なことに、私が最初に研究をやり始めた当初からずっとワクワクの連続でした。目の前で測定していることが、いずれも国内では初めてのことでしたし、出来ないことを出来るようにする、ということに大きな価値も感じていたのもその理由の一つだったと思います。とはいえ、研究でこんなにトントン拍子で進むことは本当に幸運の連続で、滅多にはありません。現在までいろいろな研究手法などにトライしましたが、間違いなく半数以上は頓挫しているように思います。この幸運が訪れたのも、まず、行動してみること、さらにいろいろな意味で支えてくれた上司や同僚がいたからこそ、と感じています。

2000年より開始した異所性脂肪の研究ですが、現在中心に行っている研究の一つは「非肥満者におけるインスリン抵抗性のメカニズム解明」です。アジア人では非肥満の状態であっても代謝血管障害をきたし易いことが知られていますが、肥満した欧米人のメカニズムと同じものであるか、或いはアジア人特有の原因があるか、などまだまだ不明な点が沢山あります。特に、いつからどのようにインスリン抵抗性が始まるのか?、はほとんど明らかになっておらず、その部分に焦点を当てた研究を進めています。インスリン抵抗性は健常者の中にも目立たない形で潜在していて、一度そのような状態になると代謝状態の増悪へ向けたスイッチが入ってしまい、止めるのが難しくなるようなイメージを持っていますが、まだ妄想の段階で、それを検証するための研究を進めたいと考えています(Tamura Y. Endocr J, 2018, in press: PMID 30518722)。

最後になりますが、ヒトの生理学的な研究にはかなりの労力が必要です。特にクランプ検査や筋生検、サンプルの解析をはじめとして、膨大な時間を要して研究にご協力いただきました先生方、さらに現在まで引き続きご指導頂いているスポートロジーセンターセンター長 河盛隆造先生、代謝内分泌内科学 綿田裕孝教授に、この場をお借りしてお礼申し上げます。

略歴

平成 9 年 3 月 順天堂大学医学部卒業

平成12年10月 カナダ・トロント大学生理学教室(研究生)

平成17年 3 月 順天堂大学大学院医学研究科 博士課程修了

平成18年 4 月 順天堂大学医学部内科学 代謝内分泌学講座 助手

平成19年 4 月 順天堂大学医学部内科学 代謝内分泌学講座 准教授

平成26年 4 月 スポートロジーセンター・委員長(併任)

平成28年 1 月 スポーツ庁 参与(併任)

平成29年 7 月 順天堂大学国際教養学部 グローバルヘルスサービス領域 教授(併任)

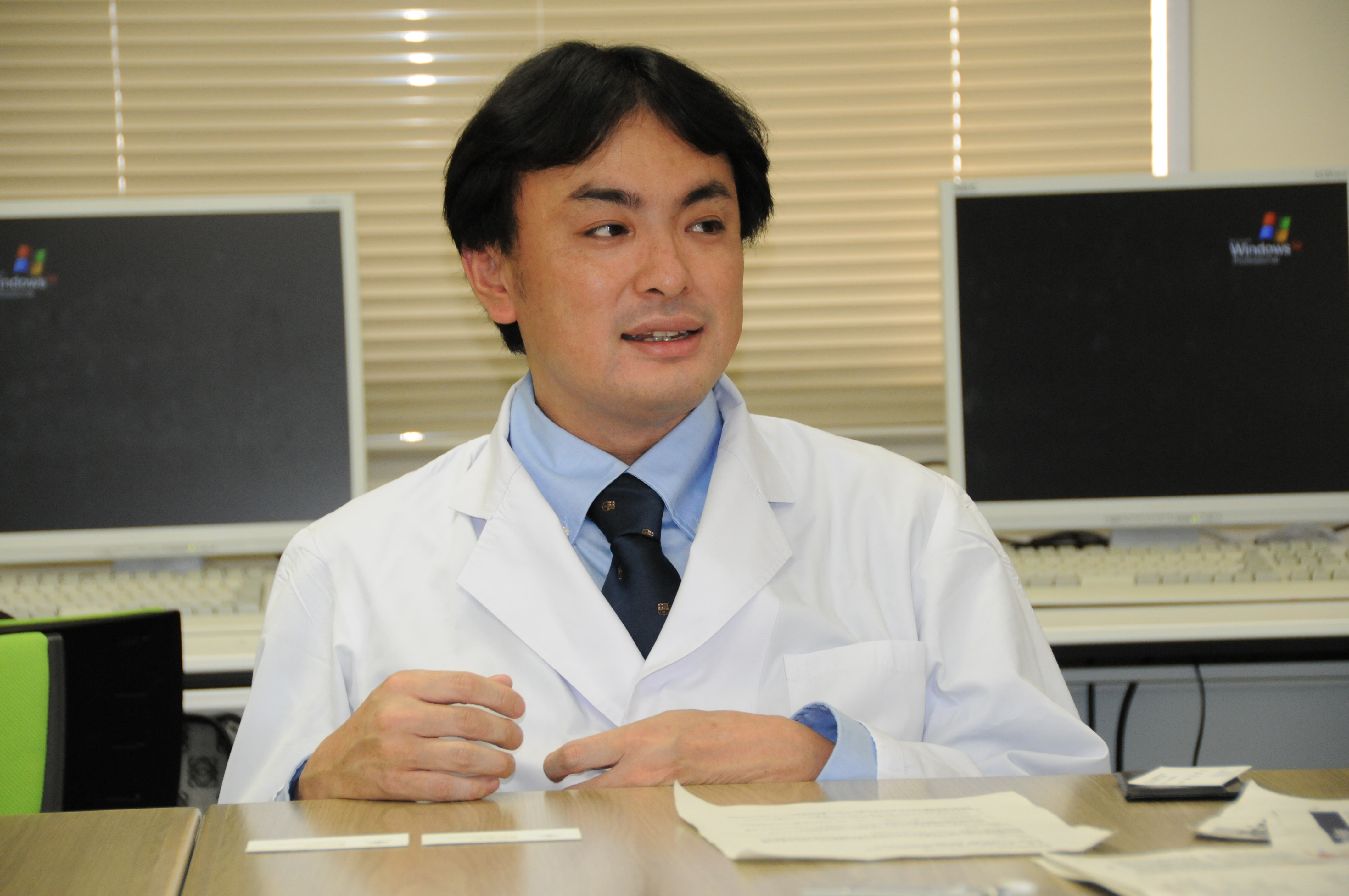

御簾 博文(金沢大学大学院医学系 内分泌・代謝内科学准教授/日本科学技術振興機構 さきがけ)

受賞タイトル:肥満・2型糖尿病に関連したヘパトカインの同定とその機能解析

まず初めに、第91回日本内分泌学会総会で研究奨励賞を受賞させていただき、学会員の先生方ならびにこれまで御指導いただいた先生方に心より深く御礼申し上げます。

私は当初、研究をしたいという強い気持ちはなく、ただひたすらに良き臨床医になりたいと思って1998年に金沢大学旧第一内科に入局しました。しかし、市中病院で数えきれないほどの糖尿病患者さんの診療を行ううちに、基礎研究で新たな治療法を作らなければより多くの患者さんを幸せにできないと考えるようになりました。

医師になって7年目の2004年、金沢大学に戻る機会をいただきました。このときに金子周一教授、篁 俊成准教授 (現内分泌代謝内科教授)から与えられた私の研究テーマは、未知の機能を持った肝臓由来のホルモン“ヘパトカイン”がきっとあるはずである、それをどうにかして見つけよというものでした。私はこの仮説に大きく共感し、それ以来寝ても覚めてもヘパトカインに思いを馳せる日々が現在まで続くことになりました。

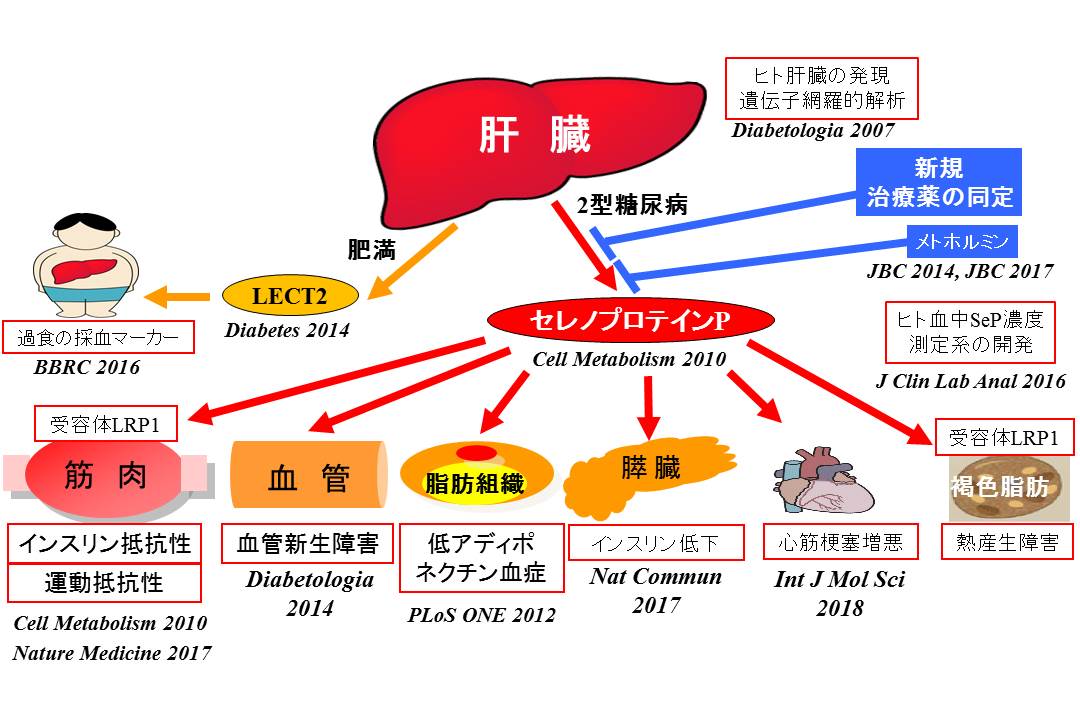

実際に2型糖尿病患者さんの肝生検サンプルを対象とした網羅的遺伝子発現解析をおこない、膨大な種類の分泌タンパクコード遺伝子群が発現していることを見つけました (Diabetologia 2007 268-277)。

次に、ヘパトカインを同定するために、糖尿病患者さんと正常耐糖能の方の二群比較をおこない、肝発現が有意に異なる遺伝子群を抽出しました。しかし、ヒト肝臓には合計で約37000種類の遺伝子が発現しており、抽出された分泌タンパクコード遺伝子は170種類に及びました。そこで、170種類の遺伝子の肝発現量と臨床パラメーターの間に有意な相関関係がないかを調べることを思いつきました。そのなかで、インスリン抵抗性指数と肝発現量が正相関した肝由来分泌タンパクがセレノプロテインP (SeP)でした。この段階で、金子周一教授の強いすすめのもと、金沢大学がん研究所高倉伸幸教授 (現大阪大学微生物研究所教授)の教室で、ヘパトカインの基礎研究をみっちりおこなうこととなりました。

SePは微量元素セレンの輸送タンパクであり、標的臓器に抗酸化的に作用すると報告されていました。ここから当初、SePが糖代謝を改善すると想定して実験をおこないました。しかし予想に反して、精製SeP処置は肝細胞で糖放出を増加させ、インスリンシグナルを減弱させました。細胞の結果をまだ信じられなかった自分は、次にマウスに精製SePを投与することにしました。驚いたことに、SeP投与は正常マウスの負荷後血糖を200 mg/dl以上に上昇させました。マウスの血糖値を測定しながら、一緒に実験を手伝ってくれた長田直人先生 (現金沢大学細胞分子機能学講師)と一緒に歓声を上げました。それでも完全に信じられなかった自分は、逆に内因性のSeP発現を減少させる動物実験をすることにしました。その結果、siRNA急速静注によって肝臓でのSeP発現をノックダウンしてみると、糖尿病モデルマウスの負荷後高血糖が100 mg/dL以上有意に低下することがわかりました。当時、朝9時からマウスを絶食にし、日中に臨床業務をおこない、夜9時から3時間以上かけてマウス糖負荷試験をしていました。実験終了はいつも真夜中でしたが、そのとき、今まさにサイエンスの神様が天から降りてきて自分たちに真理を教えてくれているのではないかとすら感じていました。同時に、“ヘパトカインSePの肝での産生を低下させたら、糖尿病の新しい治療法ができるじゃないか!!”と思って毎晩ワクワクしながら実験をしていました。これらの結果によって、SePはインスリン抵抗性を誘導することで高血糖を惹起する“ヘパトカイン”であることを明らかにしました (Cell Metabolism 2010 483-495)。

その後、教室員のみなさんや技術職員、実験助手の方の力をかしていただき、SePの骨格筋での受容体がLRP1であることをつきとめ、筋特異的LRP1欠損マウスを作成することで、過剰なヘパトカインSePが筋に作用すると運動をしてもその健康増進効果が減弱・消失する“運動抵抗性”という病態が生じることを見出しました (Nature Medicine 2017 508-516)。また、ヘパトカインSePが膵インスリン合成阻害、心筋虚血増悪、血管新生障害などの様々な病態を起こすことを明らかにしました (図、Nature Communications 2017 8 1658、Int J Mol Sci 2018 19(3) 878、Diabetologia 2014 57 1968-76など)。現在、ヘパトカインを標的とした糖尿病治療薬の開発に向けた研究に邁進しています。

結局のところ、あの夜の動物舎でサイエンスの神様に出会えたその感動を忘れられず、その後も私は研究を続けています。あの後も、一年間に1-2回くらいはサイエンスの神様が笑顔をみせてくれたように思います。ひとりでも多くの若い先生方が、基礎研究の世界に飛び込んでサイエンスの神様に出会えるように願っています。

略歴

1998年金沢大学医学部を卒業し、金沢大学医学部旧第一内科入局。関連病院で研修の後、2004年から金沢大学代謝内科1医員。2007年金沢大学にて医学博士取得。2008年から地域連携腫瘍内科特任助教を経て2014年より内分泌代謝内科准教授、JSTさきがけを兼任。

主要受賞歴

日本内分泌学会研究奨励賞、分子糖尿病シンポジウムResearch Travel Grant、日本糖尿病・肥満動物学会若手研究奨励賞、日本酸化ストレス学会学術奨励賞、日本糖尿病合併症学会Young Investigator Award、DDW 2015 Best Presenter Award in International Session、金沢市医師会金沢医学館記念医学賞、日本糖尿病学会リリー賞