- ホルモンとは

- ホルモンの種類

- ホルモンはどこでつくられる?

- ホルモンをつくる内分泌臓器

- ホルモンのはたらき

- ホルモンの異常による病気 -内分泌疾患とは-

- 内分泌疾患を見過ごさない

- 内分泌疾患の診断と治療

ホルモンとは

ホルモンとは何でしょうか。ホルモンと聞くと、焼肉のホルモン焼きのことを思い浮かべ、よだれがでるかもしれません。ホルモン焼きとは言葉の意味が違いますが、体の元気のもとになる点では一緒かもしれません。非常に少ない分量で、効果があります。50mプールに水をいっぱいに張って、その中にスプーンで1杯分のホルモンを入れて混ぜた位、血液の中ではごく微量しかありません。体の健康維持のためいろいろな機能を調節する働きがあります。現在、体の中には100種類以上のホルモンまたはホルモン様のものがみつかっていますが、これからもまだ増えると思われます。

ホルモンの種類

ホルモンの種類

- ペプチドホルモン

(成長を促す成長ホルモンや血糖をさげるインスリンなど大部分のホルモンのほかリンパ球などに作用するサイトカインもこの仲間です) - ステロイドホルモン

(副腎皮質ホルモン、性腺ホルモン、ビタミンD3など) - アミノ酸誘導体

(副腎髄質ホルモン:アドレナリン、ノルアドレナリン、甲状腺ホルモン) - プロスタグランジン

これらをまとめて生体内情報物質とも呼ばれます。

ホルモンはどこでつくられる?

ホルモンはどこでつくられるのか?全身いたるところでつくられています。もともとは、内分泌腺という特殊な細胞でホルモンがつくられ、血液中を流れて、遠く離れた標的となる細胞に到達して、そこではたらくと考えられていました。現在では、つくられた場所のすぐ隣にある細胞、またはつくられた細胞そのものにはたらくこともわかっています。この場合は、血液中に流れ出てこないので、そのはたらきを十分詳しく知ることが難しいことになります。

ホルモンをつくる内分泌臓器

全身いたるところでホルモンはつくられると言いましたが、主な内分泌臓器を参考までにあげておきます。

- 脳下垂体は、両眼と両耳を結んだ線のところに脳にぶら下がった形で小指の先端ほどの小さなホルモン臓器です。8種類ほどのホルモンが出て、全身の内分泌臓器にはたらくことから、ホルモンの司令塔ともいわれます。

- 甲状腺は、のどのところに左右にまたがっており、全身の代謝を調節します。その甲状腺の左右、上と下の端に、マッチ棒の先ほどの大きさの副甲状腺、上皮小体があり、カルシウム代謝を調節します。

- お腹では、ソラマメ型の左右の腎臓の上にかぶさる形で、平たい三角お結び型の副腎があります。皮にあたる表面部分は皮質といい、血圧維持やストレス時に必要なステロイドホルモンがでます。中身の部分は髄質と呼ばれます。

- 膵臓は、深いところにありますが、消化液をだす外分泌のほかに、内分泌細胞が集まったラ氏島が広くちらばっており、インスリンやグルカゴン、ソマトスタチンといったホルモンにより糖代謝を含めた物質代謝の調節をおこなっています。

- 胃や腸には消化管ホルモンとまとめて呼ばれる多数のホルモンがつくられ、消化吸収や消化管の運動調節や血糖調節をしています。

- 腎臓からは、赤血球をふやすエリスロポイエチン、血圧関連のレニンというホルモンがでます。

- いままでポンプ作用しか知られていなかった心臓や血液を流す管である血管からも、ナトリウム利尿ペプチドや血管収縮作用をもつエンドセリンなどのホルモンがでています。また、体のエネルギー貯蔵倉庫である脂肪においても、数々のホルモンが見つかっています。

ホルモンを作る組織の画像

視床下部

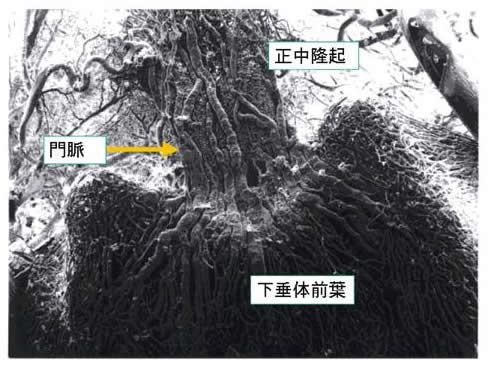

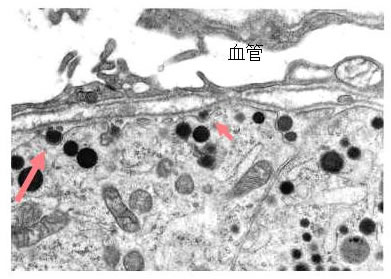

視床下部から分泌される生殖腺刺激ホルモン放出ホルモンを産生する神経細胞が下垂体に注ぎ込む血管に神経突起を伸ばす様子

視床下部と下垂体の血管

下垂体

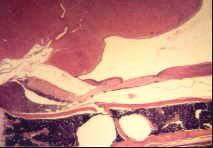

ラット視床下部および下垂体の矢状断(中心部を横からみた図)

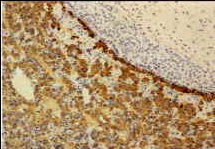

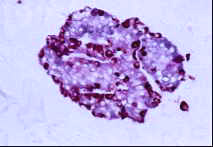

下垂体の成長ホルモンのを産生する細胞(褐色に染まっている)

下垂体ホルモンの分泌

矢印の部位がホルモンを分泌している。

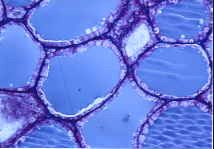

甲状腺

袋のような構造(濾胞)が見える。この中には甲状腺ホルモンの原料が多量に溜め込まれている 。

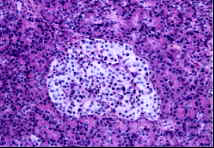

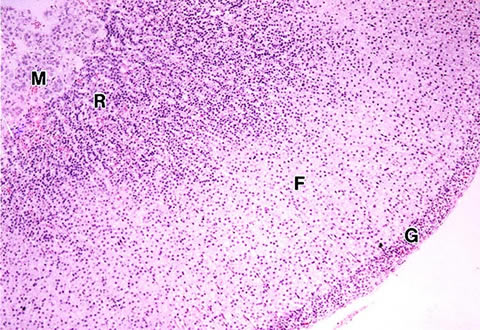

すい臓

すい臓は消化液を分泌する外分泌細胞とホルモンを分泌する"すい島"(中央の白っぽい部分)と呼ばれる内分泌細胞がある。

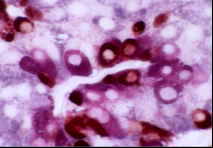

すい島で作られるホルモン(インスリン、グルカゴン、ソマトスタチン)をホルモンに特異的に結合する抗体を使用して染めたもの。

上の写真を拡大したもの。 青がインスリン、赤がグルカゴン、褐色がソマトスタチンを作る細胞。

副腎

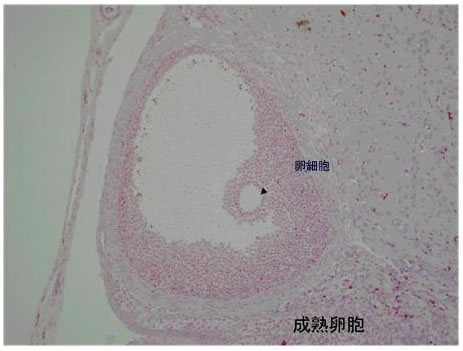

卵巣

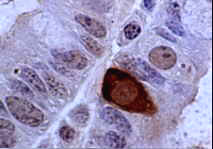

消化管

小腸で胃腸を動かすホルモン(モチリン)を作っている細胞8褐色の細胞)。

専門家の方へ:

専門家の方へ:

お手持ちの資料で公開できるものを学会事務あてにお寄せください。

ホルモンのはたらき

今一部説明したように、それぞれがことなるはたらきを持っています。体の健康を保つ為、いろいろな機能を調節している、一種の潤滑油とでも言って良いでしょう。ヒトの体には、ホメオスターシスと呼ばれる、体の恒常性を維持しようとする機能が備わっています。水分でいえば、体が水不足のときには、血圧を維持させるホルモンがでる、腎臓に働いて尿を濃縮させて水分が逃げるのを防ぐホルモンがでる、脳にはたらいてのどの乾き、口渇感を高めて水を飲ませるホルモンがでる、というようにはたらきます。ホルモンがはたらくには、ホルモンを受け取る窓口が必要で、受容体と呼ばれます。このホルモンに対する受容体がある標的細胞においてだけ、ホルモンの作用が発揮されます。

ホルモンの異常による病気 -内分泌疾患とは-

ホルモンの異常によって病気がおきます。それをまとめて内分泌疾患といいます。ホルモンの量がおかしくなる場合がほとんどですが、ホルモンの働きが異常になる場合もあります。ここで重要なのは、血液中ではホルモンは実に狭い範囲内(基準範囲内)で巧妙に調節されていることです。ホルモンの量は多すぎても、少なすぎてもいけません。ちょうどいい分量が大切なのです。ホルモンの量が多いと、機能亢進、ホルモン過剰となります。ホルモンの量が減ると、機能低下、ホルモン欠乏となり、体のあちこちに変化をきたします。したがって、はやく良くなろうと思って決められた量以上や少ない量のお薬を飲んでしまうことは、体の調節をくずし、いけないことです。

内分泌疾患を見過ごさない

内分泌疾患の診断と治療